Unser Deutschland Märchen

Unser Deutschland Märchen

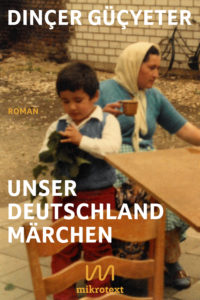

Der autofiktionale Debütroman des bisher mit seiner Lyrik bekannt gewordenen Schriftstellers Dinçer Güçyeter trägt den deskriptiven Titel «Unser Deutschland Märchen». Vielstimmig beschreibt der am Niederrhein in Nettetal, also in Almanya geborene Autor in seiner Familiengeschichte, wie die Einwanderer aus Anatolien mit der harten Realität konfrontiert wurden in dem gelobten Land, «wo das Geld an den Bäumen hängt und man es nur zu pflücken braucht». Der mit etlichen Fotos der Familie collageartig angereicherte Roman wurde 2023 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. «Traditionell wie innovativ queer erzählt, reißt einen diese Einwanderer-Geschichte mit ihrer Emotionalität und großen politischen Bedeutung von Anfang an mit» heißt es in der Begründung der Jury.

Dinçer Güçyeter erzählt in 68 kurzen, mit oft amüsanten Überschriften beginnenden Kapiteln chronologisch und in Form von Rückblicken seine Familiengeschichte. Meistens wird aus der Sicht des Autors selbst erzählt, sehr häufig berichtet im Wechsel auch seine Mutter Fatma, die Erzählerstimme wird jeweils benannt. Eher selten treten zudem weitere Figuren als Erzähler auf, und das reicht bis hin zur Urgroßmutter, die das erste Kapitel bestreitet und schon fast lapidar von der Gesellschaft in Anatolien anfangs des vorigen Jahrhunderts berichtet. Fest verwurzelt mit den archaischen Traditionen, Sitten und Gebräuchen geraten die von Deutschland dringend benötigten Einwanderer in Konflikte mit der ihnen fremden Gesellschaft. Sie scheitern an den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, beherrschen die Sprache nicht, werden als billige Gastarbeiter ausgenutzt.

Viele fristen in Almanya als Hilfsarbeiter, Handlanger oder Putzfrauen ein hartes Leben, das ihnen alles abverlangt. Fatma arbeitet in der Fabrik, macht oft zwei Schichten hintereinander, fährt nach Feierabend aufs Land und schuftet noch bis zur Dunkelheit als Erntehelferin. Tragisch ist für sie, dass ihr Mann ein fauler Nichtsnutz ist, der mit seiner gepachteten Kneipe nicht nur nichts verdient, er lässt großzügig anschreiben, verjubelt das Geld oder leiht es großzügig seinen fragwürdigen Kumpels und sieht es dann nie wieder. Und Fatma erträgt das alles geduldig, sie ist ja nur die Ehefrau und steht eine Stufe unter ihm, beugt sich widerspruchslos den archaischen Konventionen. Ihr Sohn aber soll es mal besser haben, dafür schuftet sie und ebnet ihm den Weg, beschafft ihm eine Lehrstelle als Mechaniker in ihrer Fabrik. Dinçer jedoch merkt schon bald, dass er so nicht leben möchte, er fühlt sich zur Literatur hingezogen, liest viel und schreibt Gedichte. Seine Mutter kann die Vorstellung des inzwischen Dreißigjährigen vom erfüllten Leben nicht verstehen. Zu der Tragik mit ihrem nichtsnutzigen Ehemann kommt nun auch noch die Enttäuschung über den Sohn hinzu, der mit seiner künstlerischen Neigung beruflich auf eine brotlose Kunst hinsteuert, also nach ihrer Ansicht scheitern wird. Denn der für ihn erhoffte Aufstieg, der ersehnte Wohlstand sei so nicht zu erreichen, wirft sie ihm entsetzt vor!

Der Zusammenprall westlicher und östlicher Kultur, der deutschen und der anatolischen, wird in diesem Roman in einem äußerst eigenwilligen Stil aus Monologen, Gedichten, Briefen, Theaterdialogen, Träumen und gebetsartigen Einschüben thematisiert, selbst ein «Lied der Huren» ist dabei. Das Buch bekommt durch die Problematik der Migration und die islamistischen Demonstrationen, die in der absurden Forderung nach einem Kalifat in Deutschland gipfeln, gerade jetzt eine ganz unerwartete Aktualität. Es gelingt dem Autor in bewundernswerter Weise, auch mit poetischen Mitteln, eindringlich die Unvereinbarkeit der konträren Moral-Vorstellungen und Gesellschafts-Systeme zu verdeutlichen. Das Lob für diesen eigenwilligen, stilistisch jenseits aller Konventionen stehenden Roman werden allerdings viele Leser, die geläufige Prosa erwarten, partout nicht nachvollziehen können!

Fazit: mäßig

Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.

Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.