Roman mit Ukraine-Bonus

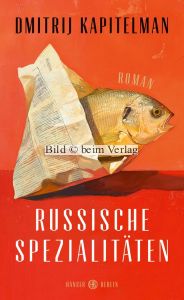

Der in Kiew geborene Dmitrij Kapitelman wurde mit seinem Roman «Russische Spezialitäten auf die Longlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises gewählt. In der autobiografisch inspirierten Geschichte wird der Ukrainekrieg thematisiert, dessen Ursachen und Wirkungen toxische Spuren hinterlassen bis hinein in die jüdische Familie des Ich-Erzählers. Mit dieser hochaktuellen Thematik ist dem Roman die Aufmerksamkeit des Lesepublikums sicher. Insbesondere deshalb, weil das Alter Ego des Autors hier aus einer sehr persönlichen Perspektive berichtet, welche den offiziellen Medienberichten mit ihren nach drei Kriegsjahren allmählich abstumpfenden Schreckens-Botschaften eine geradezu intime Sicht hinzufügt, sie also durchaus bereichernd ergänzt.

Seit seinem achten Lebensjahr lebt der Ich-Erzähler in Deutschland und wird in Leipzig in der Umgebung eines Geschäftes groß, das von seinen Eltern betrieben die titelgebenden «russische Spezialitäten» verkauft. Dieses 1995 gegründete «магазин» wurde bald schon zum Treffpunkt für Menschen aus der russischen Diaspora, die hier Leidensgenossen fanden, mit denen sie sich über alltägliche fremden-feindliche Aggressionen austauschen konnten, denen man als Expat dort permanent ausgesetzt ist. Nachdem der Vater einen Schlaganfall überstanden hat und kurz treten muss bei der Arbeit, beherrscht die pausenlos rauchende Mutter das «магазин», unterstützt von der Angestellten Ira, die «auf die gute alte, sowjetische Art» die Kunden brüsk und unfreundlich behandelt und wohl genau deshalb so gut in den russischen Laden passt. Die heimelige Atmosphäre ist abrupt beendet, als der skrupellose Diktator in Moskau die Ukraine überfällt. Die politischen Meinungs-Verschiedenheiten innerhalb der Familie, die schon seit den Protesten auf dem Maidan von 2013/14 bestehen, brechen nun unvermittelt hervor, speziell zwischen der Mutter und ihrem Sohn Dmitrij sind die Fronten verhärtet. Die in Sibirien geborene und in Moldawien aufgewachsene Mutter glaubt nämlich blind die Lügengeschichten des Kremls, sie bezieht alle ihre Informationen nur vom russischen Staatsfernsehen und ist eine glühende Bewunderin Putins. So hält sie zum Beispiel auch das russische Massaker von Butscha für eine von der Ukraine lanciere Lügengeschichte, die Toten auf den Fotos seien dafür angeheuerte ukrainische Schauspieler.

Völlig verzweifelt, aber auch völlig machtlos, erlebt der Sohn, der seine Mutter innig liebt, dass sie für Fakten nicht mehr erreichbar ist, sie bricht in ihrer Verblendung sogar alle Kontakte zu ihren ukrainischen Freunden ab. Die ihrerseits alle die russische Sprache demonstrativ nicht mehr verwenden und nur noch ukrainisch miteinander sprechen. «Fakenews» ist das Stichwort, mit denen Autokraten aller Couleur weltweit ihre Propaganda betreiben. Für Dmitrij führt der Wahn seiner Mutter zu surrealen Phantasien, er wird im Laden plötzlich von den Fischen im Becken angesprochen, und Menschen machen wundersame Verwandlungen durch, mutieren zum Beispiel zu Zigaretten. Als im zweiten Teil des Romans Dmitrij in die Ukraine reist, ändert sich der Ton des Romans und wird ernster. Was er dort erlebt, vor allem an der Front, übertrifft tatsächlich noch seine schlimmsten Erwartungen.

Dieser trotz schicksalhafter Thematik mit leichter Hand, aber stilistisch ziemlich gewöhnungs-bedürftig und voller Klischees geschriebene Roman ermuntert dazu, sich nicht unterkriegen zu lassen von den Despoten dieser Welt. Wobei der ironische Grundton so mancher Tragik ein wenig die Schärfe nimmt. Der naive Protagonist dieser Erzählung lässt sich weder in seiner Liebe zur Mutter noch zur russischen Sprache beirren. Wenn es eine Botschaft gibt in diesem Roman, dann ist es die Zuversicht verströmende Erkenntnis seines nach Identität suchenden Helden, dass Resignation keine Lösung sei. Am Ende erkennt er schließlich auch: «Heimat ist der Ort, der einem nie egal wird. Kiew». Ein Roman mit Ukraine-Bonus!

Fazit: lesenswert

Meine Website: https://ortaia-forum.de