Hilda. Die Erkenntnis, dass die Väter- oder Großelterngeneration in der einen oder anderen Form in den Nationalsozialismus verwickelt war, trifft schmerzlich. Wie wohl man natürlich nicht genau sagen kann, wie man sich selbst in derselben Situation verhalten hätte. Mit einem fröhlichen „wir-Kramers-hatten-damit-eh-nichts zu tun“ beginnt die bekannte Jugend- und Kinderbuchautorin Irmgard Kramer mit ihrer Recherche zu ihrer Oma Hilda und dem Nationasozialismus.

Hilda. Die Erkenntnis, dass die Väter- oder Großelterngeneration in der einen oder anderen Form in den Nationalsozialismus verwickelt war, trifft schmerzlich. Wie wohl man natürlich nicht genau sagen kann, wie man sich selbst in derselben Situation verhalten hätte. Mit einem fröhlichen „wir-Kramers-hatten-damit-eh-nichts zu tun“ beginnt die bekannte Jugend- und Kinderbuchautorin Irmgard Kramer mit ihrer Recherche zu ihrer Oma Hilda und dem Nationasozialismus.

Nationalsozialismus als (im-)materielles Erbe

Die Autorin ist keine Historikern und beschäftigt sich doch mit Geschichtswissenschaft. Denn das Thema Nationalsozialismus spielt eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung zwischen den Generationen, auch wenn die daran beteiligte Generation bald ausgestorben sein wird. Umso wichtiger ist es, jetzt darüber zu sprechen und neue Formen der Aufarbeitung zu verfolgen resp. umzusetzen. Irmgard Kramer hat einen sehr persönlichen Zugang gewählt und sich mit Hilfe ihres Vaters, eines Zeitzeugen, an die Vergangenheitsbewältigung ihrer Familie gemacht, was sicherlich großen Mutes bedarf.

Hilda: Schweres Erbe

Einerseits weil es persönlich betroffen macht, andererseits auch weil es nicht unbedingt begrüßt wird. Die Vergangenheit ist für viele vergangen und wer jetzt noch gräbt, wird gerne als Nestbeschmutzer ausgegrenzt. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass öffentliche Initiativen, die vom Staat oder der Gemeinschaft auch gefördert werden, dieses Anliegen unterstützen und es ebenfalls thematisieren. Die Stadt Dornbirn hat darin mit einer Ausstellung zum Thema “Schweres Erbe” einen wichtigen Anfang gemacht. Bewohner:innen der Stadt brachten Objekt aus der verdrängten Zeit ins Museum und damit ans Tageslicht.

Erinnern: an Anpassung und Widerstand

Ähnlich macht Irmgard Kramar Verborgenes wieder sichtbar und erinnert auch an jene, die keine Opfer des Nationalsozialismus sein wollten, sondern Widerstand leisteten gegen den damaligen Zeitgeist. Aus ihrer Erzählung über ihre Heimatstadt in den Dreißiger Jahren wird eine Geschichte der Täter und Opfer, da sie ihre eigene Geschichte mit Biographien unterschiedlicher Beteiligter immer wieder unterbricht, um dann erneut den Faden wieder aufzunehmen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Dornbirner Marktplatz, der erst Dollfuß-Platz und dann in Adolf-Hitler-Platz umbenannt wurde, sowie die Sägerbrücke, die zum Exerzierfeld der Nazis wurde.

Familiengeschichte einmal anders

Irmgard Kramer erzählt auch von ihrem Gymnasium und fühlt sich – als spätere Absolventin desselben – in einer Art Re-Enactment in eine Schulklasse der Nazi-Zeit ein. Alle Siebtklässler seien damals zwar in die Wehrmacht eingezogen worden, aber alle verweigerten den – von der Obrigkeit gewünschten – Beitritt zur Waffen-SS. Auch eine Widerstandsgruppe namens AKO gab es im Lande und in Dornbirn. Nach dem Krieg wollte fast niemand mehr mit den Überlebenden sprechen. Die ehemaligen Blockleiter hatten weiterhin wichtige Stellen inne und eine Vergangenheitsbewältigung fand jahrzehntelang nicht statt. Dass der Austrofaschismus den Nationalsozialismus in gewisser Weise vorbereitete wurde lange verschwiegen, um die zweite Republik überhaupt erst zu ermöglichen…

Umso wichtiger sind solche persönlichen Zugänge, wie “Hilda”. Weder sollten die jüdischen Mitbewohner:innen je vergessen werden, die unschuldig getötet wurden, noch die AKO oder die Siebtklässler, die auf ihre Privilegien verzichteten. Auch das war nämlich Widerstand.

Irmgard Kramer

Hilda. Meine Großmutter, der Nationalsozialismus und ich

Erbschaft einer Stadt. Schriften des Stadtmuseums Dornbirn Band 1

2023, Taschenbuch, 128 Seiten

ISBN 9783854397342

Falter Verlag

€ 18,00

Illustrated by Falter

Nachtfrauen. Die beiden Geschwister Mira und Stanko stehen vor einer herausfordernden Aufgabe. Ihre Mutter ist alt und soll auf den Auszug aus ihrem Haus im kärntnerischen Jaundorf vorbereitet werden. Da weder Mira noch Stanko sich um sie kümmern können, wird es für die alte Dame zu gefährlich alleine zu leben.

Nachtfrauen. Die beiden Geschwister Mira und Stanko stehen vor einer herausfordernden Aufgabe. Ihre Mutter ist alt und soll auf den Auszug aus ihrem Haus im kärntnerischen Jaundorf vorbereitet werden. Da weder Mira noch Stanko sich um sie kümmern können, wird es für die alte Dame zu gefährlich alleine zu leben. Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“.

Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“.

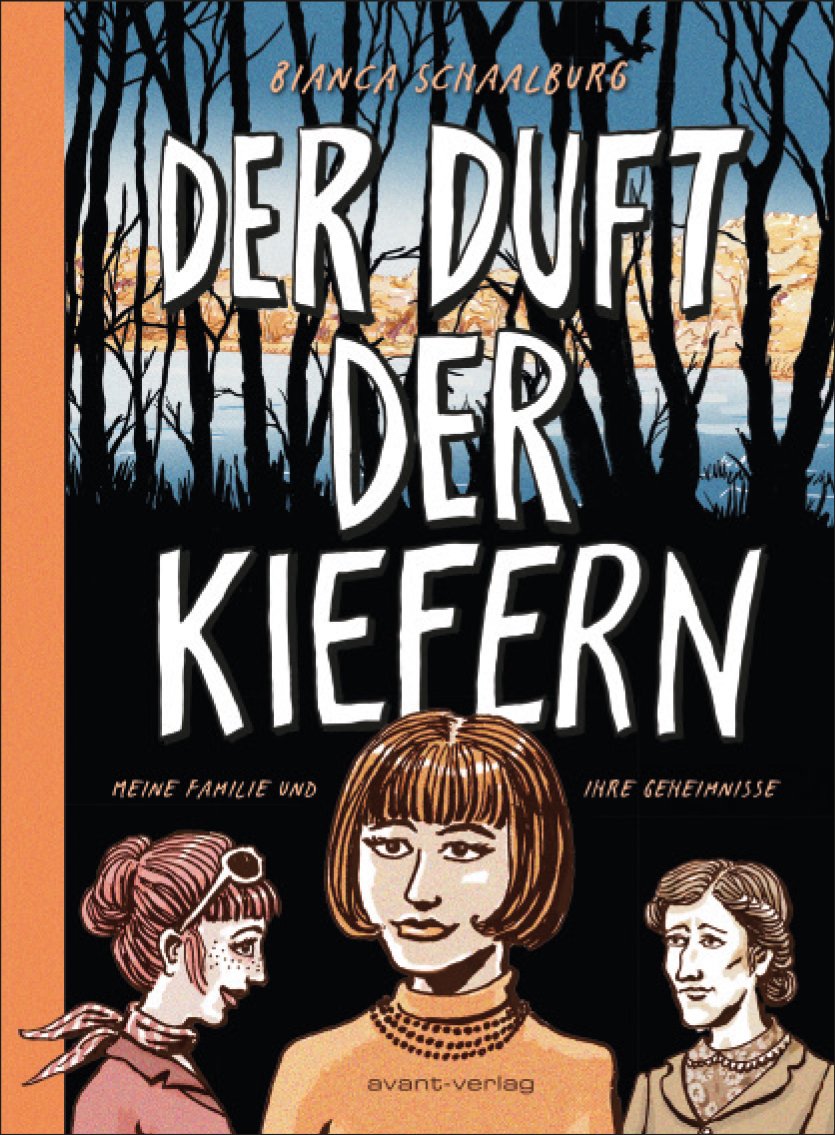

Eine wahre Geschichte über eine Mutter. In Liebe erzählt von ihrer Tochter. So lautet die Widmung in dieser Familienchronik der Kriegsgeneration als graphic novel inklusive Familienstammbaum im Anhang. Aber es ist nicht nur die Geschichte ihrer Familie, die Bianca Schaalburg hier erzählt, sondern auch ein großes Stück deutsche Geschichte. Die Geschichte eines Landes und eines Volkes repräsentativ dargestellt anhand einer typisch deutschen Familie.

Eine wahre Geschichte über eine Mutter. In Liebe erzählt von ihrer Tochter. So lautet die Widmung in dieser Familienchronik der Kriegsgeneration als graphic novel inklusive Familienstammbaum im Anhang. Aber es ist nicht nur die Geschichte ihrer Familie, die Bianca Schaalburg hier erzählt, sondern auch ein großes Stück deutsche Geschichte. Die Geschichte eines Landes und eines Volkes repräsentativ dargestellt anhand einer typisch deutschen Familie.