Usagi Tsukino (14) ist eine völlig verschusselte Schülerin der Mittelschule (7. bis 9. Klasse), die ständig schlechte Noten nach Hause bringt. Also kein Stoff, aus dem Heldinnen gemacht sind – bis Usagi Katze Luna über den Weg läuft und der Katze ein Pflaster auf der Stirn entfernt. Der zum Vorschein kommende Neumond symbolisiert das Reich des Mondes, aus dem Luna stammt. Die sprechende Katze entdeckt bald, dass Usagi die wiedergeborene Mond-Kriegerin Sailor Moon ist. Prompt muss diese ihren ersten Fall lösen und gegen einen der Krieger des Dark Kingdom, angeführt von Königin Beryll, antreten. Mit Ach und Krach besiegt sie ihn und dessen Schergen. Seitdem tauchen immer mehr Handlager des Dark Kingdom auf. Zum Glück stehen ihr bald Sailor Kriegerinnen bei, die sie und Luna beinahe zufällig treffen: Sailor Merkur alias Ami Mizuno (das Hirn der Kriegerinnen), Sailor Mars alias Rei Hino (die übernatürliche Kräfte besitzt und Schreindienerin ist), Sailor Jupiter alias Makoto Kino (die sehr groß und mindestens genauso stark ist). Ende der siebten Folge stehen die Sailor Kriegerinnen kurz davor, die 5. Verbündete kennenzulernen: Sailor V(enus) alias Minako Aino mit ihrem Kater Artemis, der wie Luna ebenfalls vom Mond stammt. Usagi erhält außerdem immer wieder Hilfe von einem Unbekannten namens Tuxedo Mask. Im realen Leben heißt dieser Mamoru Chiba und läuft Usagi immer wieder zufällig über den Weg. Anfangs können sich die beiden nicht besonders gut leiden, aber als Usagi entdeckt, wer hinter Tuxedo Mask steckt, entwickelt sie Gefühle für ihn. Luna allerdings ist nicht begeistert, weil sie Tuxedo Mask weder als Freund noch als Feind einordnen kann. Luna leitet die Kriegerinnen an, den Silberkristall und die Mondprinzessin zu finden. Auch die Krieger des Dark Kingdom sind hinter dem Silberkristall her, der sie unglaublich mächtig machen soll. So ergeben sich immer wieder neue Konfrontationen zwischen den Gegnern.

Die ersten 7 Folgen des 2014 in Japan erschienenen Remakes (Produktionsfirma Toei Animation; veröffentlicht in Deutschland von Kazé) dienen dazu, die Hauptcharaktere einzuführen: Sie werden mit ihren Stärken, Schwächen und ihrer oft wenig schönen Vergangenheit vorgestellt. Alle sind irgendwie Außenseiter und erinnern so an berühmte Querdenker: Ami wird wegen ihres überdurchschnittlich hohen IQs von 300 von ihren Mitschülern geschnitten, Rei wegen ihrer übernatürlichen Gaben und Makoto wegen ihrer Größe und Stärke. Mamoru scheint wegen seines Gedächtnisverlustes das Einzelgängertum vorzuziehen. Usagi ist zwar extrem verschusselt, schafft es aber trotzdem durch ihre fröhliche und offene Art, Freunde zu finden. Sie ist als Identifikationsfigur für Mädchen besonders geeignet, da sie alles andere als perfekt ist – selbst als Heldin mit besonderen Kräften bleibt sie trottelig. Damit nimmt sie Mädchen in der Pubertät mit all den damit einhergehenden Gefühls- und Hormonwirren den Druck, perfekt sein zu müssen, bedient aber auch deren Träume, trotzdem etwas Besonderes zu sein. Das macht wohl den Hauptreiz der Serie aus, denn „Sailor Moon“ in seinen Ausgestaltungen als Anime und Manga ist Vorreiter der Mangas und Animes in der westlichen Welt. In Deutschland gab es nach der Veröffentlichung von „Dragon Ball“ einen wahren Sailor-Moon-Boom 1999, als der Anime (in Japan 1992 veröffentlicht) im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Einziger Wehrmutstropfen: Selbst Sailor Moon wird immer wieder von Tuxedo Mask gerettet und sinkt sogar theatralisch in dessen Arme. Das nimmt viel vom emanzipatorischen Grundgedanken, der durchaus in dieser Serie steckt. Auch die Bösewichte werden nach und nach eingeführt und die Verbindung der 4 Prinzen des Dark Kingdom zu den Sailor-Kriegerinnen in ihrem früheren Leben angedeutet.

Warum ich den Anime rezensiere? Ganz einfach: Mangas und Animes sind in Japan eng miteinander verbunden. Ist eine Mangaserie erfolgreich, erscheint sie auch als Anime (manchmal ist es umgekehrt). Man muss beides immer eng verzahnt miteinander sehen, denn beide Erscheinungsformen sind voneinander abhängig. Dasselbe gilt auch für japanische Games, die in Japan ebenfalls gern als Manga und/oder Anime erscheinen (oder umgekehrt). Gerade diese Anime-Neuauflage von „Sailor Moon“ (zur Serie gibt es übrigens auch Musicals, Kinofilme, Spiele und Merchandise) orientiert sich eng an dem Manga-Original. Die Zeichnungen und die gestraffte Handlung entsprechen sichtbar eher dem Original als der beinahe ausufernde Anime von 1992. Nette Anspielung in diesem Zusammenhang: Usagi und ihre Freundinnen treffen sich gern in einer der Spielhallen, die für Japan typisch sind, und spielen dort „Sailor V“. „Sailor V“ ist übrigens die Prequel-Serie für „Sailor Moon“, die Chemikerin und Pharmazeutin Naoko Takeuchi ebenfalls erschaffen hat. „Sailor Moon“ gehört zum Genre der „Magical Girls“ (s. u.a. „Wedding Peach“) und hat viel mehr zu bieten, als die Oberfläche glauben lassen will: Sprechende Namen, Reinkarnation, Zeitreisen (Usagis Tochter Chibiusa reist aus der Zukunft zu den Kriegerinnen), griechische/römische Mythologie, Astrologie. Beschäftigt man sich tiefer mit der Materie, entdeckt man, dass sich Takeuchi sehr viele Gedanken über ihre Serie gemacht hat. Usagi Tsukino bedeutet z.B. übersetzt „Mondhase“. Nicht nur, dass Usagi Hasen-Bettwäsche hat oder Hasenhausschuhe trägt, der Hase kommt im chinesischen Sternzeichenkreis vor und den Mondhasen gibt es in der chinesischen Mythologie, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Hase_im_Mond. Der Mond steht im Übrigen für das weibliche Prinzip. Außerdem verbindet Takeuchi die griechische Mythologie mit ihrem Sailor-Moon-Kosmos: Sie webt die Geschichte um Endymion und Mondgöttin Selene mit ein. Endymion ist in der Mythologie der Geliebte Selenes, in der Serie ist er der Geliebte der Mondprinzessin Serenity (lat. serenitas = Heiterkeit). Der Name Mamoru Chiba spielt auf dieses frühere Leben als Prinz der Erde an, denn er bedeutet „Den Erdplatz zu schützen“.

Rei Hino bedeutet „Geist des Feuers“ und tatsächlich ist Sailor Mars‘ bevorzugte Waffe das Feuer. Mit Mars ist gleichzeitig der Planet und der Gott des Krieges gemeint, der ebenfalls ein feuriges Temperament hat. Sailor Merkur repräsentiert gleichzeitig den Planeten und ist die Verkörperung des Gottes Poseidon (lat. Neptun), denn der Planet Merkur wird im Japanischen mit dem Wasser in Verbindung gebracht. Ihr Name bedeutet „Schönheit des Wassers“. Sailor Jupiters Name lautet übersetzt „Aufrichtigkeit der Bäume“. Schaut man sich Makoto an, so ist sie groß wie ein Baum, stark wie ein Baum, hat grüne Augen (Farbe der Blätter) und braune Haare (Farbe des Stammes und der Erde). Auffallender Charakterzug: Aufrichtigkeit. Sie repräsentiert den Planeten Jupiter – der größte im Sonnensystem – und den Gott Jupiter. Ihre Waffen sind – wie bei Gott Jupiter – die Blitze. Sie ist bodenständig: Kochen, Gärtnern, Haushalt und Kampfsport sind ihre Leidenschaften. Sailor Venus‘ bürgerlicher Name bedeutet „Schönes Kind der Liebe“. Sie repräsentiert den Planeten Venus und die Göttin Venus. Artemis ist in der Mythologie u.a. die Göttin des Waldes, aber auch des Mondes. Der Name „Luna“ spricht für sich. Die beiden Raben Phobos und Daimos begleiten Rei: Sie sind die Begleiter des Planeten Mars, aber auch die Begleiter des Kriegsgottes Mars. Phobos ist griechisch und bedeutet „Furcht“, Daimos „Schrecken“, beides Begleiter in einem Kriegsfall. Nimmt man noch die mythologische Bedeutung der Raben in der germanischen Mythologie dazu, ergibt sich folgendes Bild: Der germanische Gott Odin/Wotan, Gott der Weisheit und der Schlachten, kann sich in einen Raben verwandeln und wird von den Raben Munin und Kunin begleitet, die als Beobachter für ihn fungieren. Die Raben galten den Germanen als Göttervögel. Der Flug und das Verhalten dieser Vögel galt im Vorfeld einer Schlacht als Omen für den Ausgang der Auseinandersetzungen – auch im antiken Griechenland.

Kein Wunder also, wenn man als erstes im Anime „Crystal“ die Milchstraße bzw. das Sonnensystem sieht, das in die bruchstückhaften Erinnerungen der Zeit auf dem Mond übergeht, bevor die eigentliche Geschichte beginnt. Damit wären wir auch schon beim nächsten Aspekt, den Takeuchi in ihr Werk einwebt: die Reinkarnation, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Reinkarnation. Diese findet sich nicht nur in den östlichen Religionen, sondern sogar in den monotheistischen (dem Judentum, dem Islam und dem Christentum), dort in den mystischen Strömungen, wobei sie anscheinend einen Teil des Urchristentums verkörperte, aber im Christentum einer gnadenlosen Verfolgung ausgesetzt war. Sie kommt auch in esoterischen Kreisen vor, und es gibt seit ein paar Jahrzehnten den Ansatz, die Reinkarnation aufgrund von spontanen Erinnerungen von Kindern an ein früheres Leben wissenschaftlich zu belegen, hier v.a. zu nennen den Psychiater Ian Stevenson und seinen Nachfolger Jim B. Tucker. Die Art und Weise, wie die Erinnerungen an ein früheres Leben bei „Sailor Moon“ auftauchen – spontan, bruchstückhaft – ähneln solchen Erinnerungen von Kindern. Auch dass sich Tuxedo Mask für Sailor Moon sofort vertraut anfühlt, ist ein Muster aus der Reinkarnationstheorie, ebenso wie die wiederkehrenden Träume, die Erinnerungsfetzen des/der früheren Leben sind. Makotos Vorliebe für Rosen lässt sich in gleich mehrere Richtungen interpretieren: Die Rose gilt als Symbol der Liebe (die Kriegerinnen stehen u.a. für Liebe), Makoto hat einen großen Bezug zur Natur – und die Rose kann auch als Symbol für das Aufblühen der Seele gesehen werden. In der Reinkarnationstheorie muss sich die Seele gegen das menschliche Ego in den verschiedenen Leben durchsetzen, um ihren Seelenplan zu verwirklichen und sich entfalten zu können. Die Parallele zur Serie ist somit gegeben, denn auch die Kriegerinnen müssen sich an sich selbst erinnern, um ihre Aufgaben vollständig erfüllen zu können. Auffällig auch, dass die Kriegerinnen meist männliche und weibliche Aspekte in sich verbinden, was an das chinesische Yin-Yang-Prinzip erinnert. Yin, die weibliche Seite, wird übrigens mit dem Mond und der Dunkelheit assoziiert. Auf diese Weise werden die weiblichen Charaktere nicht eindimensional dargestellt, sondern entwickeln sich zu je eigenen Persönlichkeiten, die Leserinnen und Zuschauerinnen Identifikationspotential bieten.

Bleibt noch das Matrosenkostüm, das die Kriegerinnen tragen, und das die modische Ausgestaltung des „Sailor“ in „Sailor Moon“ ist. Wikipedia schreibt hierzu: „Der Matrosenanzug ist in der Neuzeit als Kleidung der Matrosen im Sinne einer Uniform eingeführt worden. Er besteht aus Hemd, Hose und Mütze. Im 19. Jahrhundert wurde der Matrosenanzug ein beliebtes Kleidungsstück für Knaben, später auch für Mädchen, wobei die Hose durch einen Rock ersetzt wurde. In einigen Ländern entwickelten sich aus dem Matrosenanzug auch Schuluniformen. […] Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieser Matrosenanzug zur typischen Kleidung für Jungen aus begüterten Kreisen. 1880 wurden dann auch Matrosenblusen für Mädchen zum blauen Faltenrock populär.“ (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Matrosenanzug) Zu diesen Ländern gehört Japan, deren Schülerinnen Schuluniformen auch im Matrosenlook tragen und in dessen Mangas und Animes sich diese Vorliebe spiegelt.

Wie man unschwer erkennen kann, verbirgt sich hinter der Serie viel mehr als man an der Oberfläche sieht. Ich selbst habe diese Vielschichtigkeit Sailor Moons dazu nutzen können, in einem Seminar der Germanistik mit dem Titel „Griechische Mythologie“ 1999 einen Unterrichtsentwurf anzufertigen, der später als Vorbild für andere Unterrichtsentwürfe verwendet wurde – ein Beispiel dafür, was man alles mit Nerd-Themen anstellen kann. Animes, Mangas, Comics, Zeichentrickfilme, Fantasy, Science Fiction und alles, was gemeinhin abwertend als nerdig bezeichnet wird, haben zu Unrecht einen schlechten Ruf, denn aus ihnen lässt sich sehr viel mehr herausholen als ihr Ruf ahnen lässt– wenn man sich die Mühe macht, hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe das während meines Studiums der Germanistik, der evangelischen Theologie und der Bibliotheks- und Informationswissenschaft immer wieder getan und damit meine Dozenten in Staunen versetzt. Ich würde mir wünschen, dass mehr Studenten den Mut dazu finden würden!

Zur Limited Edition: Sie kommt in einem niedlichen Schuber daher, der außerdem noch Postkarten der Kriegerinnen, zwei Sticker und ein Heft mit Hintergrundinfos zur Serie bereithält. Die Synchro ist prima, die Synchronstimmen unterstreichen den Charakter der Figuren. Auch der Ton ist sehr gut. Der Vor- und Abspann ist ebenfalls gelungen: Der Vorspann präsentiert sich flott und energisch, um auf die Serie einzustimmen, der Abspann als Ausklang ruhig. Die Farben passen ebenfalls besser zum Stil des Originals als die der ersten Anime-Serie. Typisch (und auch hier vorhanden) sind die Rück- und Vorschauen, die an die jeweiligen Folgen anknüpfen.

Fazit: Daumen hoch!

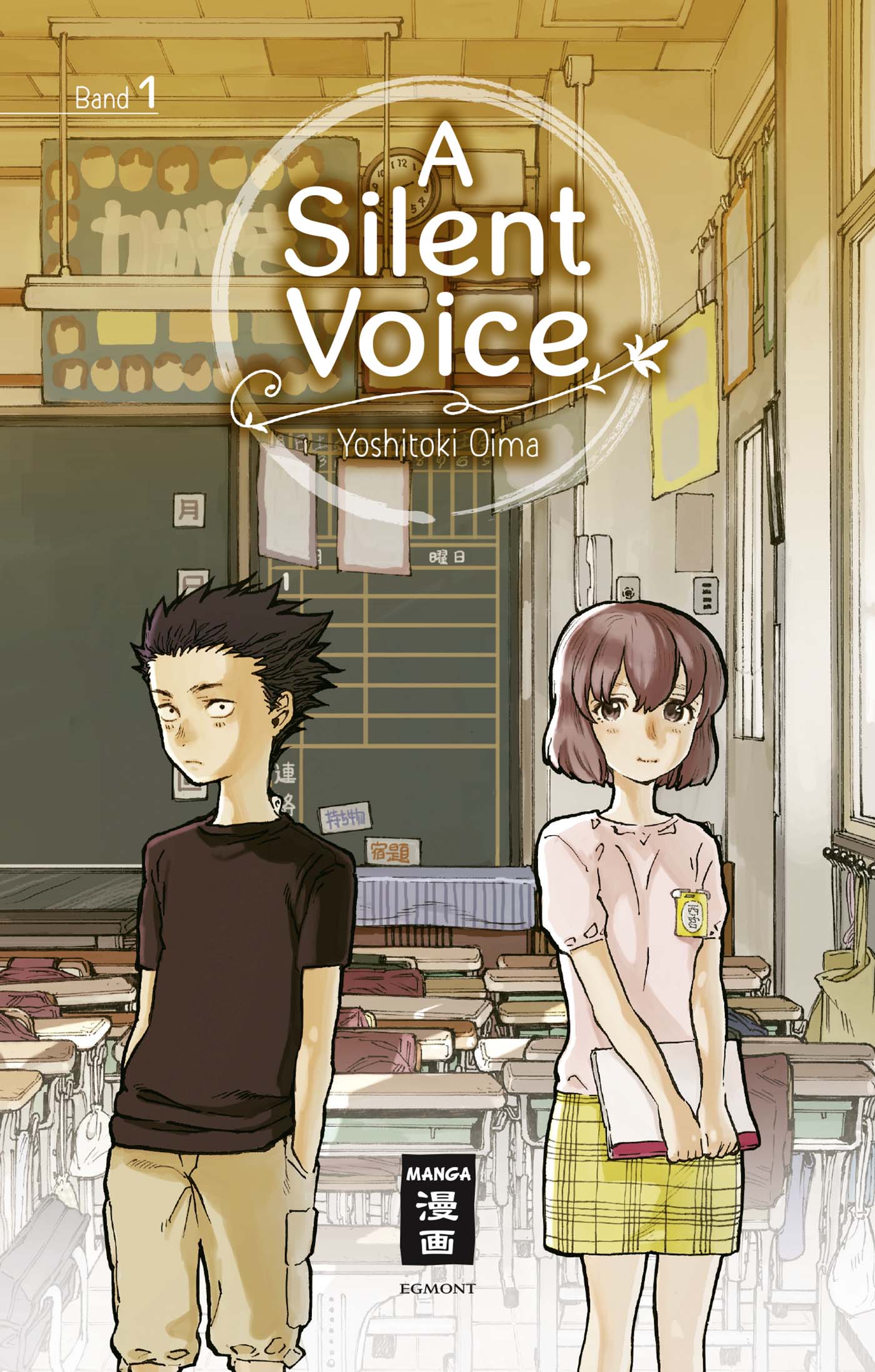

Shoko ist von Geburt an taub und stumm. Sie kann sich mit ihren Klassenkameraden nur über geschriebene Zettel oder Plakate verständigen. Die nutzen ihre Hilflosigkeit aus und machen sich über sie lustig, allen voran Shoya, der nur Unsinn im Kopf hat. Er schwingt sich zum Anführer derjenigen auf, die Shoko immer schlimmer mobben. Aber Shokos Mutter lässt sich das nicht gefallen. Sie tritt entschieden in der Klasse auf und geht sogar zu Shoyas Mutter, um mit ihr über das Verhalten ihres Sohnes zu reden. Mobbing wird Thema in der Klasse – und die Verhältnisse kehren sich um. Shoko zieht zwar weg, aber ihre Klassenkameraden ernennen sich zu Rittern der Gerechtigkeit und mobben stattdessen Shoya, allen voran dessen ehemals beste Freunde.

Shoko ist von Geburt an taub und stumm. Sie kann sich mit ihren Klassenkameraden nur über geschriebene Zettel oder Plakate verständigen. Die nutzen ihre Hilflosigkeit aus und machen sich über sie lustig, allen voran Shoya, der nur Unsinn im Kopf hat. Er schwingt sich zum Anführer derjenigen auf, die Shoko immer schlimmer mobben. Aber Shokos Mutter lässt sich das nicht gefallen. Sie tritt entschieden in der Klasse auf und geht sogar zu Shoyas Mutter, um mit ihr über das Verhalten ihres Sohnes zu reden. Mobbing wird Thema in der Klasse – und die Verhältnisse kehren sich um. Shoko zieht zwar weg, aber ihre Klassenkameraden ernennen sich zu Rittern der Gerechtigkeit und mobben stattdessen Shoya, allen voran dessen ehemals beste Freunde.