Halten Sie sich für moralisch gefestigt? Ihr ethisches Wertesystem ist unerschütterlich?

Ok, dann sollten Sie Trophäe unbedingt lesen. Aber bitte gut anschnallen.

Ein steinreicher amerikanischer Geschäftsmann und passionierter Großwildjäger sieht Afrika als seine ganz eigene Spielwiese an. Für Geld ist auch hier alles zu haben, vor allem die Lizenz zum Töten, vor allem für den weißen Jäger – Nomen est Omen – Hunter White. Vom Big Business zum Erlegen der Big Five, wovon ihm nur noch das aggressive Rhino, das gewaltige Nashorn, fehlt. Wilderer kommen ihm bei der auserkorenen und bereits bezahlten Beute jedoch zuvor, Frustration staut sich auf, bis ihn sein Jagdmanager und Freund auf eine zunächst völlig abwegige Idee bringt – es gibt unter Insidern ja auch noch die Big Six. Er spricht dies mit diesem gewissen Unterton aus, während sie gemeinsam einheimische Jungen beobachten, wie sie elegant wie Leoparden, kräftig wie Löwen und wachsam wie Savannenhunde mit Pfeil und Bogen ihre Jagd auf Antilopen machen.

Spätestens in diesem Augenblick stockt nicht nur Hunter White, sondern auch jedem Leser der Atem. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das kann es doch wohl nicht geben. So etwas darf man sich doch eigentlich nicht mal als literarische Fiktion ausmalen.

Doch halt, nicht so schnell …

Da hat man sich bei der Entscheidung für diesen Roman farbenprächtige Bilder der afrikanischen Savanne und Steppe erhofft und auch zuhauf bekommen. Jenseits von Afrika-Klischees inklusive. Schön und gut. Dafür hat man über lange Anfangspassagen aber eine ganze Menge an Machismo-Kult wegstecken müssen. Ist die Jagd-Leidenschaft nicht prädestiniert für die Ansammlung hemingwayesker Zweibeiner mit toxischer Männlichkeit? Wie kann sich ein Roman entgegen jedem woken Zeitgeist so sehr die Argumentation von Menschen zueigen machen, denen das Testosteron aus jeder Pore quillt und von denen man als doch um so viel besserer, humanistisch geprägter Gutmensch weiß, dass es all den lonesome Cowboys doch nur um die pure Lust am Töten geht?

Mit viel kritischer Abneigung nimmt man im Verlauf schwerlich und murrend hin, dass die Vergabe der Lizenzen auch eine Art Kontrolle des Wildbestandes ist, dass damit Wildhüter und Wildererbekämpfung finanziert werden und dass die Fährtenleser mit ihrem Lohn ein Stück weit ihren Stamm in Zeiten der Trockenheit und des Hungers am Leben halten.

Das ist argumentativ noch sehr schwach, aber der Roman nimmt einen extrem geschickt und fast unmerklich mit in einen inneren Disput. Immer öfter wird der Leser bei seinen eigenen Konflikten abgeholt. Ist das alles eine Regression auf einen puren maskulinen Animalismus, geschönt und verbrämt durch machistische Floskeln, oder muss man diese Jäger-Ethik doch differenzierter sehen? Gibt es nur die ganz schlechten oder auch noch die ein bisschen guten? Können wir die Lebensumstände in diesem Umfeld überhaupt vollumfänglich und korrekt beurteilen und würdigen, die wir uns in unserer westlichen Zivilisation schon lange vom Töten eines oder vieler Tiere abgekoppelt haben und uns in der Mehrheit nicht scheuen, die Produkte des anonymen Tötungsaktes als Nahrung zu verzehren?

Diese ersten Beispiele sind fast schon zu plump und zu plakativ im Vergleich dazu, wie das Buch einen in immer ausgefeiltere moralische Zwickmühlen hineinzieht. Mehr und mehr ist man gezwungen, eigene Meinungsstereotypien in Frage zu stellen oder gar zu verlassen. Und das nicht in einem Pro-und-Kontra-Sachbuch, sondern in einem absolut spannenden und schließlich extrem fesselnden Roman, dessen Handlung einen zwingt, weiter und weiter zu lesen. Ein Finale furioso. Extrem gut gemacht.

Ganz oft fragt man sich beim Lesen ab Beginn, was denn nun die Meinung des Autors zur Jagd an sich und all den brutalen Details ist. Schreibt da ein selbstherrlicher, mordlustiger Macho ohne Gewissen? Oder ist da doch jemand, bei dem Bedenken oder gar Skrupel dominieren?

Das sollte man beim Lesen am besten selbst entscheiden.

Nur so viel: Gaea Schoeters ist eine Frau.

Wohl kaum nobelpreisfähig

Wohl kaum nobelpreisfähig

Content. “Ich schaue aus dem Fenster. Menschen schwimmen auf Schlauchbooten vorbei.” Der sechste Roman des Jungautors, Poetry Slammers und Musikers Elias Hirschl und sein zweiter beim Zsolnay Verlag. Der Vorgänger, “Salonfähig”, machte ihn über Nacht “weltberühmt in Wien“, da er so ca. haargenau das Leben und Milieu eines österreichischen Spitzenpolitikers beschrieb noch bevor dieser wirklich öffentlich bekannt war. Ob Hirschl mit Content eine ebenso prophetische Gabe an den Tag legt, wird wohl die Zukunft weisen, denn bei Content handelt es sich um eine Dystopie: “Kein Gas mehr, kein Strom mehr. Kein Internet mehr. Kein Leben mehr. Das ist niemand mehr. Keine Menschen. Kein Boden. Keine Luft.” Zumindest eine Dystopie für die ChatGPT-Generation…

Content. “Ich schaue aus dem Fenster. Menschen schwimmen auf Schlauchbooten vorbei.” Der sechste Roman des Jungautors, Poetry Slammers und Musikers Elias Hirschl und sein zweiter beim Zsolnay Verlag. Der Vorgänger, “Salonfähig”, machte ihn über Nacht “weltberühmt in Wien“, da er so ca. haargenau das Leben und Milieu eines österreichischen Spitzenpolitikers beschrieb noch bevor dieser wirklich öffentlich bekannt war. Ob Hirschl mit Content eine ebenso prophetische Gabe an den Tag legt, wird wohl die Zukunft weisen, denn bei Content handelt es sich um eine Dystopie: “Kein Gas mehr, kein Strom mehr. Kein Internet mehr. Kein Leben mehr. Das ist niemand mehr. Keine Menschen. Kein Boden. Keine Luft.” Zumindest eine Dystopie für die ChatGPT-Generation…

Mit Klamauk zur Aufklärung

Mit Klamauk zur Aufklärung Am Puls der Zeit

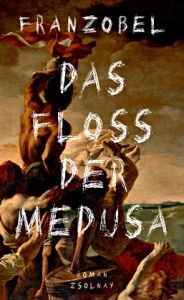

Am Puls der Zeit Vom Bruder des Todes

Vom Bruder des Todes Fragwürdige Resozialisierung

Fragwürdige Resozialisierung Mich fragt ja niemand

Mich fragt ja niemand