Erinnerungen

Erinnerungen

Es war überhaupt die Zeit, in der sich meine kulturelle Prägung zum großen Teil vollzog. Zumindest was die Literatur betrifft. Meine Affinität zu den Büchern wurde, wie schon erwähnt, durch unseren Jugendpfarrer und durch meinen Besuch in München bei Irmgard und Toni angeregt. Ich begann die Werke bedeutender Schriftsteller zu lesen wie Kafka, Camus, Hemingway, Böll oder Grass, was mir nebenbei bemerkt, die beste Deutschnote in meiner schulischen Laufbahn bescherte. Nur weil ich mit meinem Deutschlehrer unter anderem über „die verlorene Ehre der Katharina Blum“ diskutieren konnte. Viele meiner bevorzugten Schriftsteller waren oder wurden später Literatur-Nobelpreisträger.

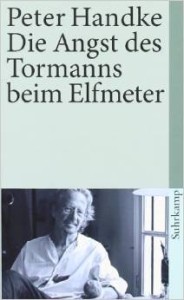

Apropos Literaturnobelpreisträger. Auch der erst 2019 ausgezeichnete und oft nur schwer lesbare Peter Handke gehörte dazu. Als das Nobel-Komitee seinen Namen in den Medien bekannt gab, fiel mir sofort die folgende Geschichte ein.

1972 erschien sein neuestes Buch „Der kurze Brief zum langen Abschied“, und ich wollte es unbedingt haben. Daran konnte auch die Reiberei mit meinem Favoriten Grass nichts ändern, bei der Handke den in Princeton anwesenden Gruppe-47-Dichtern „Beschreibungsimpotenz“ vorgeworfen hat und daraufhin Grass „um bessere Feinde“ gebeten hatte. Ich wollte das Buch also haben, zumal es als Taschenbuch angekündigt war und somit meinem Budget entsprach. So machte ich mich auf, die Straße runter in unsere Buchhandlung. Der „Budow“, wie wir sie einfach nur nannten, war und ist wahrscheinlich auch heute noch eine Institution in Marktredwitz. Auf Frau Budow, die Inhaberin der Buchhandlung, konnte man sich verlassen. Sie kannte mich auch sehr gut, weil ich öfter bei ihr vorbeischaute, und sie hatte immer einen Buchtipp für mich bereit. Dieses Mal wusste ich aber genau was ich wollte, das Taschenbuch von Peter Handke. Sie hatte es nicht vorrätig und fragte, ob sie es bestellen solle. Ich stimmte zu und holte es einige Tage später bei ihr ab. Sie legte es auf den Ladentisch, ein Hochglanz-Taschenbuch, schwarz, darauf der in weißen Lettern geschriebene Titel und eine in zarten Farben gemalte Gebirgslandschaft am Meer. Ich nahm es in die Hand, drehte und wendete es. Es gefiel mir sehr. Frau Budow meinte: sechzehnachtzig. Sechzehnachtzig für ein Taschenbuch? Ich hatte mir noch kurz vorher eines von Handke gekauft, auch vom Suhrkamp-Verlag, und ich bezahlte fünf D-Mark. Mir mussten die Gesichtszüge ordentlich entglitten sein. Ich wusste in diesem Augenblick gar nicht, ob ich überhaupt so viel Geld eingesteckt hatte. Und der Betrag war im Vergleich zu meinem „Gehalt“ als Fachoberschüler schon heftig. Frau Budow sah es mir sofort an und bot mir an, es hier zu lassen. Ich brauche es nicht mitzunehmen. Das ließ ich mir aber nicht nachsagen, zahlte und steckte es ein.

Was mir zum Thema Handke auch noch einfällt, ist das Spiegelinterview mit Reich-Ranicki vom 4.10.1999, wo es um den Nobelpreis für Günter Grass ging. Er meinte, Deutschland sei einfach mal wieder dran gewesen und nun solle man sich vorstellen, Martin Walser wäre der Preis zugefallen: „Das wäre ein schwerer Schlag für mich. Oder gar dem dümmlichen Peter Handke! Eine Katastrophe.“ Fand ich irgendwie amüsant.

Auszug aus einem Kapitel aus meinem biografischen Roman “August und ich”.

https://www.bod.de/buchshop/august-und-ich-werner-haussel-9783751950992

Bilanz eines verbiesterten Dichterlebens

Bilanz eines verbiesterten Dichterlebens Nichts für «Lesefutterknechte»

Nichts für «Lesefutterknechte» Poetologischer Obstklau

Poetologischer Obstklau Eine literarische Anamnese

Eine literarische Anamnese