Kafkaeske, ich-bezogene Unbehaustheit

Kafkaeske, ich-bezogene Unbehaustheit

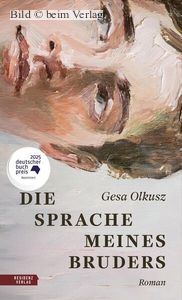

Lange zehn Jahren nach ihrem Debüt als Schriftstellerin ist mit «Die Sprache meines Bruders» der zweite Roman von Gesa Olkusz erschienen, er wurde für den diesjährigen Deutschen Buchpreis nominiert. Der schmale Band erzählt in sieben Kapiteln die ebenso einfache wie absurde Geschichte zweier Brüder, die in ihrer Rätselhaftigkeit und mit ihren Leerstellen unwillkürlich an Franz Kafka erinnert. Der im Februar erschienene Roman hat in den Feuilletons praktisch keine Beachtung gefunden und wurde auch in Leserkreisen eher skeptisch beurteilt. Zu Recht?

In Rückblenden und aus verschiedenen Perspektiven rollt Gesa Olkusz die Vorgeschichte ihrer Erzählung auf. Zusammen mit ihrer Mutter kamen Kasimir und Parker aus Polen in die USA, sie sollten es im eigenen Haus einmal besser haben, den American Dream für sich selbst erleben. Ihr Vater blieb zurück, ein frühes Trauma für die Söhne, er fehlte den Brüdern als Bezugsperson. Die Mutter verfiel in Lethargie, kaum das sie angekommen waren, und hat sich in ihr Zimmer zurückgezogen. Jegliche Verbindung in die Heimat wurde von ihr abgebrochen, sie pflegt auch keinen Kontakt zu den Nachbarn, spricht allenfalls mal ein paar Worte mit der aufdringlichen Mrs. Carpenter von nebenan. Und auch die Brüder hegen eine tiefe Abneigung gegen die Nachbarn, sie sind mental nie richtig angekommen in ihrer neuen Heimat. fühlen sich nicht zugehörig in dem fremden Land. Diese Vereinsamung zweier junger Männer eskaliert nach dem Tod der Mutter in fast völlige Sprachlosigkeit untereinander. Wobei Kasimir dumpf in seinem Schweigen verharrt und nur bewundernd seinen stets agilen Bruder beobachtet. Ihre Sinnsuche, die Frage nach ihrer eigenen Identität, wirft unwillkürlich beim Lesen Fragen auf nach den tieferen Ursachen, die aber im Roman ganz bewusst unbeantwortet bleiben: Was war der Grund für die Auswanderung? Warum ist der Vater in Polen geblieben? War geplant, dass er nachkommen würde? Warum gibt es keinerlei Kontakte zu den anderen Verwandten in Polen? Die Brüder haben sich nie getraut, danach zu fragen, ihre Mutter hat das Geheimnis dieser dysfunktionalen Familie mit ins Grab genommen.

Soweit die Ausgangslage dieser lethargischen Geschichte einer vergeblichen Identitäts-Suche. Daran ändert sich dann auch nichts, als Parkers vergleichsweise lebenslustige, neue Freundin Luzia in das Zimmer der verstorbenen Mutter einzieht, sie hat sich notgedrungen schon bald an die allgemeine Sprachlosigkeit im Hause angepasst. Parker arbeitet als Chauffeur, während Kasimir gedankenverloren zu Hause bleibt, den Haushalt führt und ansonsten antriebslos den Tag vertrödelt. Eines Tages hat Parker einen mysteriösen Fahrgast, der seinen sich sträubenden Chauffeur in ein Gespräch hineinzieht und ihn schließlich sogar dazu überreden kann, seinen Job kurzzeitig aufzugeben. Er soll gegen ein äußerst großzügiges Honorar für ihn tätig werden, ihm behilflich sein. Durch das viele Geld verlockt, quittiert Parker seinen Job und verlässt ohne Abschied oder irgendeine Erklärung das Haus. Am nächsten Tag zieht auch Luzia aus, sie emigriert kurz entschlossen in südliche Gefilde. Kasimir bleibt allein zurück und wacht schließlich, ganz am Ende der Erzählung, aus seiner Lethargie auf.

Die fehlende Kommunikation ist zentrales Thema dieses psychologisch feinsinnigen Romans, dessen Stilmittel darin besteht, die Interaktion zwischen den wenigen Figuren auf unterhaltsame Weise kafkaesk absurd erscheinen zu lassen. Die von den Akteuren geübte Rücksichtnahme erweist sich als völlig falsch, sie ist der eigentliche Grund für die seelischen Verwerfungen, an denen die Brüder mit ihrer gegenseitigen Hassliebe leiden und dann letztendlich auch daran scheitern. In stilistischer Strenge wird nichts erklärt in diesem verstörenden Roman von der ich-bezogenen Unbehaustheit seiner Protagonisten, wobei es gerade dieses Unausgesprochene ist, das nachhallt beim Leser. Die Ignoranz der Feuilletons ist hierbei also völlig unverständlich!

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de