Cordt Schnibbens „Lila Eule“ ist ein Erinnerungsroman, der von den verrauchten Kellern der Bremer Szene Ende der 1960er/Anfang der 1970er über Ost-Berlin der frühen Siebziger bis in die aufgewühlten Monate des Herbstes 1989 driftet. Was sich wie ein riskanter Spagat liest, wird in Briefform zu einer Freundin zusammengehalten: ein epistoläres Langzeitprotokoll, das Coming-of-Age, Ost-West-Politik und Popgeschichte zu einem vibrierenden Ganzen montiert.

Cordt Schnibbens „Lila Eule“ ist ein Erinnerungsroman, der von den verrauchten Kellern der Bremer Szene Ende der 1960er/Anfang der 1970er über Ost-Berlin der frühen Siebziger bis in die aufgewühlten Monate des Herbstes 1989 driftet. Was sich wie ein riskanter Spagat liest, wird in Briefform zu einer Freundin zusammengehalten: ein epistoläres Langzeitprotokoll, das Coming-of-Age, Ost-West-Politik und Popgeschichte zu einem vibrierenden Ganzen montiert.

Im Zentrum steht Carl, 18, Kabelträger beim „Beat-Club“, Hippie-Idealist, vollgesogen mit Hendrix und Joplin und dem Bremer Club „Lila Eule“ als kulturellem Biotop. Aus Protest gegen den Nazi-Vater wechselt er 1972 trotzig die Systemseite: in die DDR, wo er Mara kennenlernt – Tochter eines Stasi-Offiziers im Westeinsatz. Der private Aufbruch kollidiert mit der staatlichen Paranoia: Maras Vater hält Carl für einen Spitzel und LSD-Dealer, Carl wird festgesetzt und schließlich ausgewiesen. Nach dem Mauerfall kehrt er als Journalist zurück, um Mara in den Ruinen einer Ideologie zu suchen. Dazwischen: Freunde aus der Bremer Clique, ein London-Trip mit Studio-Legenden, Begegnungen, die bis in die Nähe von Markus Wolf führen. Später flackert in der postsozialistischen Verwahrlosung Ost-Berlins der frühe Techno wie ein neues Freiheitsversprechen auf.

Der Roman arbeitet mit einer aufwendig montierten Struktur: Erinnerungsinseln, dokumentarische Dialoge, recherchierte Zeugnisse, autobiografische Splitter – ein Mosaik, das weniger linear erzählt als assoziativ verknüpft. Die Briefform erweist sich dabei als mehr als nostalgischer Rahmen: Sie schafft Nähe, bricht zugleich mit der Pose des allwissenden Erzählers und erlaubt Ambivalenz. Das Politische infiltriert das Private, und umgekehrt – genau in diesem Durchlässigwerden liegt die Intensität des Buches. Die Liebesgeschichte wird zum Seismogramm eines Jahrzehnts, in dem Systeme ihre Bürger misstrauisch mustern und Jugendliche im Rausch der Möglichkeiten Halt suchen.

Die Popkultur ist hier nicht bloße Kulisse, sondern Erkenntnismedium: Musik als Sozialisation, als Dissens, als Schule der Wahrnehmung. Beat-Club und „Lila Eule“ stehen für eine Gegenöffentlichkeit, in der Klangkörper zu politischer Erfahrung werden. LSD und andere Psychodrogen sind nicht romantisiert, aber als Beschleuniger eines Wahrnehmungsregimes präsent, das die Poren für Utopie öffnet – und sie zugleich überreizt.

Stark ist das Buch überall dort, wo es Reibung zulässt: zwischen Carls jugendlicher Hybris und der spröden DDR-Realität; zwischen Sehnsucht und Systemlogik; zwischen dem Archivton dokumentarischer Passagen und dem flirrenden Ich. Der Agentenplot – das Verdachtsgefälle, die Verhöre, die Festsetzung – ist nicht als Genre-Gimmick ins Buch geklebt, sondern wächst organisch aus der Liebesgeschichte. Gerade diese Verschränkung verhindert Kitsch und hält die Spannung, ohne auf billige Cliffhanger zu setzen.

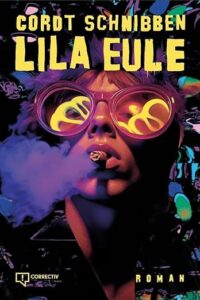

Gestalterisch sticht das Buch hervor durch psychedelisch gestaltete Kapitelseiten und Collagen, am Ende Playlists (via QR-Code) mit über hundert im Text erwähnten Songs. Das ist ein paratextuelles Archiv, das den Lektüremodus erweitert: Man liest nicht nur über Klang – man liest im Klang. Es passt zur Montage-Ästhetik des Romans, dass die Form das Sammeln, Sichten und Neuordnen sichtbar wird.

Kritisch anzumerken ist der offenkundig autobiografische Hintergrund: Vieles wirkt erlebt, protokolliert, wiederaufbereitet. Warum also ein Protagonist namens Carl als vorgeschobene Instanz? Die Entscheidung hat, literarisch betrachtet, Konsequenz: Sie schafft Freiräume für Verdichtung, für die Reibung von Fakt und Fiktion, für das, was Erinnerungsliteratur oft nicht leisten darf, wenn sie sich dem Beleg schuldig glaubt. Carl ist hier nicht Tarnkappe, sondern Laborfigur – er erlaubt, dass biografisches Material poetisch transformiert werden kann, ohne zum Nabelschauen zu erstarren. Wer reine Authentizität sucht, wird das als Manöver lesen; wer Literatur als Form von Erkenntnis begreift, wird darin das ästhetische Versprechen des Buches erkennen.

Wenn „Lila Eule“ eine Diagnose ausspricht, dann diese: Aufbruchsideen scheitern selten an ihrem Mangel, sondern an der Wirklichkeit, die sie nicht mitdenkt – an Institutionen, Routinen, Körpern, die sich der Beschleunigung entziehen. Das Buch hält diesem ernüchternden Befund die Beharrlichkeit des Erinnerns entgegen. Es bleibt dem Pop verpflichtet, ohne ihm zu verfallen; es zeigt Politik in ihrer Intimität, ohne pädagogisch zu werden. Und es bewahrt die Energie der Jugend, indem es ihr Grenzen lässt.

Fazit: Ein vielstimmiger, formal klug gebauter Zeit- und Liebesroman zwischen Kellerclub und Staatssicherheit, zwischen LSD-Euphorie und Kater des „danach“. „Lila Eule“ ist kein nostalgischer Rückblick, sondern ein Resonanzraum: für eine Generation, die lernen musste, dass Intensität kein Ersatz für Institution ist – und dass beides, mit Glück, manchmal zusammenfindet.