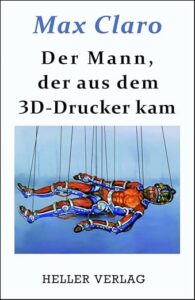

In „Der Mann, der aus dem 3D-Drucker kam“ entwirft Max Claro eine faszinierende Zukunftsvision des Jahres 2060, in der Medizintechnik, künstliche Intelligenz und Bioengineering ineinandergreifen, um Menschen buchstäblich neu zu erschaffen. Im Zentrum der Handlung steht Walter Fabricius, ein ehemaliger Schauspieler, der nach einem Suizidversuch in einem futuristischen Rehabilitationszentrum in Bangkok erwacht – mit ausgetauschten Organen, einem Exoskelett und einem gehirnvernetzten Interface, das sein Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst.

In „Der Mann, der aus dem 3D-Drucker kam“ entwirft Max Claro eine faszinierende Zukunftsvision des Jahres 2060, in der Medizintechnik, künstliche Intelligenz und Bioengineering ineinandergreifen, um Menschen buchstäblich neu zu erschaffen. Im Zentrum der Handlung steht Walter Fabricius, ein ehemaliger Schauspieler, der nach einem Suizidversuch in einem futuristischen Rehabilitationszentrum in Bangkok erwacht – mit ausgetauschten Organen, einem Exoskelett und einem gehirnvernetzten Interface, das sein Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst.

Walter weiß zunächst weder, was geschehen ist, noch wer er genau ist. Was folgt, ist eine intelligente Mischung aus Identitätssuche, philosophischer Reflexion und medizinisch-technologischer Dystopie. Dabei spürt man zunehmend, dass er nicht einfach „wiederhergestellt“, sondern in weiten Teilen konstruiert wurde – aus Daten, Erinnerungen, DNA und Algorithmen. Die zentrale Frage: Ist Walter noch der Mensch, der er einmal war – oder nur noch ein digitaler Abdruck seiner selbst?

Claro versteht es, technische Zukunftsvisionen in eine literarische Erzählung einzubetten, ohne in reine Science-Fiction abzudriften. Er beschreibt Exoskelette, 3D-gedruckte Organe, Brain-Computer-Interfaces, Sprach- und Gedächtnisrekonstruktionen mit einer Detailfreude, die nicht nur glaubhaft, sondern beängstigend realistisch wirkt. Die medizinischen und neurotechnologischen Prozesse sind durchdacht, basieren auf realen Forschungstendenzen und werfen dabei immer wieder ethische Fragen auf – etwa zur Selbstbestimmung, zum freien Willen und zur Identität.

Der Roman lebt stark von der Ich-Perspektive Walters, der sich mit zunehmender Klarheit an seine Vergangenheit erinnert: seinen Beruf als Schauspieler, seine große Liebe Julia, ihren tragischen Tod – und den eigenen Entschluss, das Leben zu beenden. Der Clou des Buches liegt jedoch darin, dass die Wiedergeburt nicht nur biologisch, sondern digital erfolgt. Walter ist ein Mensch, der aus dem 3D-Drucker kommt – nicht im wörtlichen, aber im übertragenen Sinn: Eine Mischung aus alter DNA, rekonstruierter Persönlichkeit und lernfähigem Körper.

Der Spannungsbogen steigert sich im zweiten Teil rasant. Walter flieht aus der Klinik, wird in der chaotischen Megacity Bangkok verfolgt, trifft einen Exzentriker namens Dodo – und wird schließlich wegen versuchten Mordes verhaftet. Die zentrale Pointe: Die Klinik scheint gar nicht zu existieren. Walter ist laut Behörden nie eingereist, seine Identität wird infrage gestellt. Leser:innen müssen sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass Walter gar kein Mensch mehr ist, sondern ein Produkt – oder ein Experiment.

Max Claro gelingt mit „Der Mann, der aus dem 3D-Drucker kam“ ein bemerkenswert realistischer Blick in eine mögliche Zukunft. Seine Fähigkeit, technologische Entwicklungen vorauszudenken, ist beeindruckend: Bio-Printing, Exoskelette, Sprach-Synthese, neuronale Netze, autonome Flugtaxis und Künstliche Intelligenz sind hier nicht bloß narrative Requisiten, sondern integrale Bestandteile einer glaubwürdig durchdachten Welt. Was diesen Roman von typischer Science-Fiction abhebt, ist die Nähe zur Realität: Viele der beschriebenen Technologien sind bereits in der Entwicklung oder in Prototyp-Stadien existent.

Claros Prognosekraft liegt nicht nur in der Beschreibung technischer Machbarkeit, sondern in der soziokulturellen Konsequenz: Was passiert, wenn der Mensch optimiert, verlängert oder sogar rekonstruiert wird? Was bedeutet Identität in einer Welt, in der das Bewusstsein neu kodiert und eingespeist werden kann?

Der Mann, der aus dem 3D-Drucker kam ist ein intelligenter, spannender und sprachlich versierter Roman über das Menschsein im Zeitalter der biotechnologischen Reproduktion. Max Claro stellt nicht nur technische Fragen, sondern vor allem philosophische: Was macht uns zu Menschen? Und können wir es bleiben, wenn wir digital überleben?