Die Ich-Erzählerin ist unglücklich. Sie hat mehrere Schicksalsschläge hinter sich. Sie geht auf eine so genannte Expeditionskreuzfahrt und setzt sich ihren Mitreisenden aus. Die sind alt und krank, wie George, der nach drei Schlaganfällen am Stock geht und von seiner steinernen Gattin Agnes gemanagt wird. Oder sie sind herrisch-zappelig, wie die rothaarige Österreicherin, absolut nichtssagend, wie ein Mutter-Tochter-Gespann aus Deutschland oder weltgewandt-weise, wie der mit feiner Ironie gesegnete Herr Mücke. Und da ist auch der Journalist Lewis, der seine eigene Zeitbombe mit sich herumträgt.

Es menschelt an Bord, während die MS Svalbard ihre geplante Route in Angriff nimmt: “… von der Südspitze Grönlands nach Norden (…) bis zur Diskobucht, dann westwärts über den Atlantik und durch das arktische Labyrinth der kanadischen Küste bis nach Alaska.” Einhundert Passagiere auf einer umgebauten Autofähre, die Reise soll zweieinhalb Wochen dauern. Der Alltag an Bord besteht aus den Mahlzeiten, die die menschenscheue Ich-Erzählerin manchmal schwänzt, unvermeidlichen, dann auch wieder überraschenden Gesprächen, Vorträgen, Landausflügen. Zwischendurch hilft nur ein langer Blick aufs Meer, doch sogar dieses Schauen aufs Wasser will gelernt sein (freundlicher Hinweis von Herrn Mücke). Obwohl es schmerzt, lässt sich die Ich-Erzählerin auf die Geschichten einzelner Einheimischer ein, denen sie in Labrador bei Stippvisiten an Land begegnet: im heruntergekommenen Hopedale – hier leben hauptsächlich Inuit – oder im schöneren Makkovik, wo vor allem Norwegischstämmige angesiedelt sind.

Die Geister vergangener Arktis-Expeditionen sind natürlich mit von der Partie – Amundsen, Franklin, Wegener. Ausgehend von deren Leiden und Fährnissen stellt sich für die irritierte Ich-Erzählerin die Frage: “Warum waren die Menschen immer und immer wieder in die Arktis gefahren, auch nachdem längst bekannt war, dass die Seewege nicht wirtschaftlich sein würden? Die Expeditionen kosteten ein Heidengeld. Ein Schiff nach dem anderen ging verloren.” Und daraus folgend die beinahe ebenso oft wie der Blick aufs Meer wiederholte Selbsterforschung: “Was will ich eigentlich hier?”

Offiziell reist die Ich-Erzählerin im Auftrag ihrer Verlegerin, sie soll Arktis-Feeling einfangen. Also photographiert sie den Himmel in all seinen phantastischen Verwandlungen, das Wasser, den Boden, dessen angepasste Vegetation in der Arktis als Wald durchgeht. Sie notiert und malt. In seelischer Hinsicht nutzt sie die Kreuzfahrt – im Grunde eine teurere Variante der Busgruppenreise – um sich im Nachvorneschauen zu üben. Wie die pflegende Agnes ist sie lange “im Zug des Lebens mit dem Rücken zur Fahrtrichtung” gesessen.

Das Schiff wird ihr Trainingscamp: unmöglich, sich hier allem und allen zu entziehen, keine Chance, hier die Einsiedlerin spielen zu dürfen. Gehst du nicht zu den Menschen, dann kommen sie zu dir. Dein einsames Herumsitzen, zumal als Frau, wird nachgerade als Aufforderung zur Kommunikation gedeutet. Die betuchte Französin Edith, zum Beispiel, gibt der Ich-Erzählerin reichlich von ihrer Erfahrung mit verheirateten Männern mit auf den Weg. Am Tisch im Speiseraum bekommt es unsere Reisende mit der hyperaktiven, notorisch nörgelnden Influencerin Karen Peng aus China zu tun. Und schließlich sind da die an ADHS leidenden Outdoor-Menschen, stets bereit, in ihren Windjacken “wie orange Blattläuse” arktische Waldvegetation niederzutrampeln, um als erste auf einem Ausflugsgipfel, an einer Ausgrabungsstätte oder wieder im Tenderboot zu sein. Im Bus buhen sie einen aus, falls man zu spät kommt.

Als dann der hohe Norden anfängt, die gewohnten Rhythmen durcheinander zu wirbeln – Körper, Schlaf, Handys – liegt der allgemeine Abenteuergeist darnieder. Auch Tiere haben sich, entgegen allen Verheißungen der Veranstalter, nicht gezeigt: nur einmal ein verwaschener Eisbär in der Ferne, ein andermal ein brauner Pelzhintern. Den Polarfuchs hören die Passagiere höchstens in ihren Träumen bellen.

Und dann ereignet sich das Skandalon schlechthin für Geltungs- und Servicekonsument*innen: Es. Wird. Nicht. Geliefert. Die Prophezeiung im Buchtitel erfüllt sich – die zu durchquerende Bellotstraße ist vereist, die MS Svalbard wird Alaska nicht erreichen. Während das Schiff wendet und wieder Richtung Süden fährt, hat sich den Enttäuschten bereits ein Anwalt empfohlen. Das ist kein Spoiler, denn – wie gesagt – diese Wendung wird im Buchtitel angedeutet und im Text vorbereitet. Als klar wird, dass die Reise mit dieser Antiklimax zu Ende geht, hat das für die Ich-Erzählerin eigentlich schon keine Bedeutung mehr. Anders als der Blick aufs Meer.

Arezu Weitholz ist Journalistin und Textdichterin u.a. für Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Udo Lindenberg und 2raumwohnung. “Beinahe Alaska” ist ihre erste längere literarische Veröffentlichung. Bei diesem Text haben wir es mit einer selten gewordenen Form von Alltagsrealismus zu tun, im besten Sinne gemeint; die emotionale Färbung stimmt, keine große Fanfare, es werden genau die Noten gespielt, die es braucht. In den Beschreibungen von Wetter, Meer, Natur zeigt sich das Auge der visuellen Künstlerin, die Arezu Weitholz auch ist.

Anton Cechov hat mal geschrieben: “Die Leute gehen nicht zum Nordpol. Sie gehen ins Büro, streiten sich mit ihrer Frau und essen Suppe!” Arezu Weitholz widerlegt in “Beinahe Alaska” Cechovs ersten Satz – die Leute streben sehr wohl zum Pol, sie versuchen es zumindest – aber sie zeigt auch, dass sie es genau in Stimmung und Modus von Cechovs zweitem Satz tun: also im Grunde ohne das eigene Wohnzimmer zu verlassen. Leidvolle Momente, zumal jene aus der Vergangenheit der Ich-Erzählerin, werden nicht unmäßig aufgeladen. Wir folgen ihrem niedergeschlagenen, irritierten, dann wieder hellauf begeisterten Blick. Zusammen mit ihr lernen wir (oder dürfen uns daran erinnern), dass man unweigerlich auf Leiden stoßen wird, sowie man sich dazu entscheidet, den Small Talk zu unterlaufen und einem anderen Menschen wirklich zu begegnen. Und dass das immer auch ein Risiko birgt.

Die vom Leben gebeutelte Ich-Erzählerin macht eine Entwicklung durch. Wie Ursus mit dem Bullen steckt sie zunächst noch verbissen fest in einem SloMo-Ringkampf mit der Welt. Doch zu reisen heißt, sich zu bewegen, und das ist gut gegen quälende Blockaden. Die in mehreren Abwandlungen gestellte Frage, warum denn so viele in den Norden fahren, wird auf jeden Fall beantwortet. Sie wird nicht ausformuliert, aber die Antwort steckt im Buch. Eher in seinen weißen Bereichen.

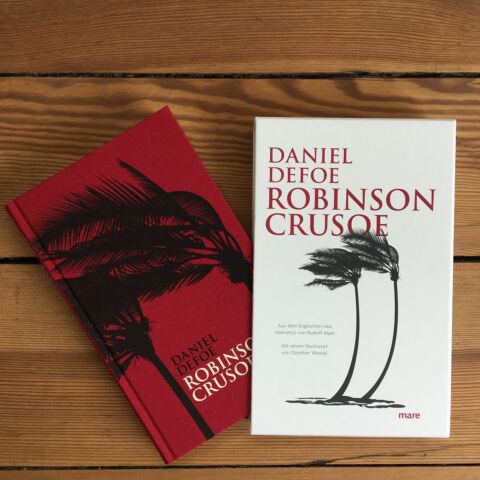

Robinson Crusoe, der Roman in Neuübersetzung. “To be born is to be wrecked on an island“, schrieb James Matthew Barrie und meinte damit vielleicht nicht unbedingt Robinson Crusoe alleine, wiewohl er bestimmt schon von ihm gehört hatte. Denn jede/r kennt Robinson Crusoe. Aber die wenigsten kennen ihn im Original oder ungekürzt, was die hier vorliegende Prachtausgabe in Leinen des mare Verlages nun erstmals auch deutschen Leser/innnen ermöglicht.

Robinson Crusoe, der Roman in Neuübersetzung. “To be born is to be wrecked on an island“, schrieb James Matthew Barrie und meinte damit vielleicht nicht unbedingt Robinson Crusoe alleine, wiewohl er bestimmt schon von ihm gehört hatte. Denn jede/r kennt Robinson Crusoe. Aber die wenigsten kennen ihn im Original oder ungekürzt, was die hier vorliegende Prachtausgabe in Leinen des mare Verlages nun erstmals auch deutschen Leser/innnen ermöglicht. Literaturgeschichte. Dies ist vor allem den zumeist gekürzten und vereinfachten Versionen, die in deutschsprachigen Ländern in Umlauf sind, verschuldet. Wer sich dem “Klassiker der Meeresliteratur” in seiner ganzen epischen Breite widmet, wird feststellen, dass zwischen seinen Buchdeckeln auch sehr viel Weisheit liegt und nicht nur die Sprache, sondern auch das Denken, das darin enthalten ist, sehr modern ist. Natürlich ist eine deutsche Übersetzung immer noch kein Original, aber dem hält Günther Wessel im lesenswerten Nachwort entgegen, dass die englische Sprache sich – in den letzten 300 Jahren – sehr viel weniger verändert habe als die deutsche. Gerade das habe aber eine Neuübersetzung des zuletzt 1973 (!)

Literaturgeschichte. Dies ist vor allem den zumeist gekürzten und vereinfachten Versionen, die in deutschsprachigen Ländern in Umlauf sind, verschuldet. Wer sich dem “Klassiker der Meeresliteratur” in seiner ganzen epischen Breite widmet, wird feststellen, dass zwischen seinen Buchdeckeln auch sehr viel Weisheit liegt und nicht nur die Sprache, sondern auch das Denken, das darin enthalten ist, sehr modern ist. Natürlich ist eine deutsche Übersetzung immer noch kein Original, aber dem hält Günther Wessel im lesenswerten Nachwort entgegen, dass die englische Sprache sich – in den letzten 300 Jahren – sehr viel weniger verändert habe als die deutsche. Gerade das habe aber eine Neuübersetzung des zuletzt 1973 (!)  ins Deutsche übersetzten Textes zwingend erforderlich gemacht. Und so können wir in der Version von Rudolf Mast endlich einen Text in Händen halten, der so nahe wie möglich am Original ist und so vielleicht für weniger Missverständnisse sorgt wie bisher. Denn auch der Defoe angekreidete “Kolonialismus eines Konquistadors” (Crusoe “benennt” Freitag und sich “Herr”) kann dadurch relativiert werden, dass Defoe sich Zeit seines Lebens gegen die damals und heute durchaus übliche Ausländerfeindlichkeit einsetzte in seinem Gedicht “The true-born Englishman” diesen Ausdruck als “a contradiction in terms, in speech an irony, in fact fiction” bezeichnete. Das klingt doch sehr modern für 17. Jahrhundert. Eine klare Absage an Rassismus und Rassenlehre also.

ins Deutsche übersetzten Textes zwingend erforderlich gemacht. Und so können wir in der Version von Rudolf Mast endlich einen Text in Händen halten, der so nahe wie möglich am Original ist und so vielleicht für weniger Missverständnisse sorgt wie bisher. Denn auch der Defoe angekreidete “Kolonialismus eines Konquistadors” (Crusoe “benennt” Freitag und sich “Herr”) kann dadurch relativiert werden, dass Defoe sich Zeit seines Lebens gegen die damals und heute durchaus übliche Ausländerfeindlichkeit einsetzte in seinem Gedicht “The true-born Englishman” diesen Ausdruck als “a contradiction in terms, in speech an irony, in fact fiction” bezeichnete. Das klingt doch sehr modern für 17. Jahrhundert. Eine klare Absage an Rassismus und Rassenlehre also. hast. Und so gesehen sind wir alle Glückliche, egal auf welcher Seite des Lebens wir stehen, denn leben selbst ist das größte Geschenk, das uns nur einmal (im Leben) gereicht wird. Wenn wir auch nicht alle das (Un-)Glück haben, auf einer einsamen Insel zu stranden, um uns der wesentlichen Dinge des Lebens bewusst zu werden, ist Robinson Crusoe, der Roman, doch eine gute Gelegenheit eben dorthin zu entfliehen. Zumal die Ausgabe des mare Verlages nicht nur ungekürzt und so nahe am Original wie möglich ist, sondern auch noch in einer wunderbaren bibliophilen Ausgabe gedruckt wurde und im Schmuckschuber auch Reisen schadlos überstehen kann.

hast. Und so gesehen sind wir alle Glückliche, egal auf welcher Seite des Lebens wir stehen, denn leben selbst ist das größte Geschenk, das uns nur einmal (im Leben) gereicht wird. Wenn wir auch nicht alle das (Un-)Glück haben, auf einer einsamen Insel zu stranden, um uns der wesentlichen Dinge des Lebens bewusst zu werden, ist Robinson Crusoe, der Roman, doch eine gute Gelegenheit eben dorthin zu entfliehen. Zumal die Ausgabe des mare Verlages nicht nur ungekürzt und so nahe am Original wie möglich ist, sondern auch noch in einer wunderbaren bibliophilen Ausgabe gedruckt wurde und im Schmuckschuber auch Reisen schadlos überstehen kann.