Nomen est omen

Nomen est omen

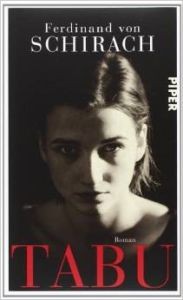

Als Senkrechtstarter der deutschen Literaturszene hat Ferdinand von Schirach mit «Tabu» einen Roman vorgelegt, an dem sich die Geister scheiden. Monatelanger Bestsellerstatus und große Breitenwirkung auch im Ausland taugen mitnichten als Indiz für gute Literatur, und so mischt sich in den Chor der Jubel-Rezensenten denn auch prompt manche kritische Stimme, literarisch sei «noch reichlich Luft nach oben», urteilt beispielsweise die FAZ. Die Hassliebe des deutschen Feuilletons polarisiert sich in der hymnischen Rezension im «Spiegel» und dem gnadenlosen Verriss der «ZEIT». Was stimmt denn nun?

Letzteres, sage ich, der ich unwissend zu diesem Roman gegriffen habe, weder seine Thematik kennend noch die konträren Rezensionen oder gar ein anderes Werk des gefeierten Autors. Dieses Buch, war mein für mich ziemlich überraschendes Fazit, ist gründlich danebengelungen, und zwar aus vielerlei Gründen. Beginnen wir bei der Handlung, die grotesk unwirklich ist, zu abstrus, um hier komplett darüber zu berichten, auf einige wenige Einzelheiten will ich dennoch eingehen. Erzählt wird die Lebensgeschichte von Sebastian Eschburg, aus verarmtem «guten Hause» stammend, mit lieblosen Eltern, von Synästhesie betroffen, jahrelang Internatszögling. Anschließend Lehre als Fotograf, der dann in Rekordzeit ein weltweit gefeierter Künstler wird. Im zweiten Teil wechselt die Handlung abrupt, ein knorriger alter Rechtsanwalt übernimmt die Verteidigung des wegen Mordes angeklagten Protagonisten. All das wird in kurzen, präzise formulierten Sätzen nüchtern, geradezu «sachdienlich» erzählt, Schlag auf Schlag die Fakten aneinanderreihend und damit den Plot vorantreibend in einem selten so ausgeprägt zu erlebenden, komprimierten Text. Wer es sprachlich absolut schnörkellos mag, wird jubeln. Gar nicht schnörkellos hingegen ist der Plot selbst, man wundert sich über viele Abschweifungen, die dem Geschehen rein gar nichts hinzufügen, die eher falsche Erwartungen wecken wie das Nietzsche-Haus in Sils Maria mit seinen geraniengeschmückten Fenstern, um nur ein Beispiel zu nennen. Farblos bleiben auch die meisten Figuren, sie wirken gefühlsarm und ziemlich unsympathisch, allenfalls der Verteidiger vermag Empathie zu wecken beim Leser.

Zweifel sind angebracht, ob der anonyme Telefonanruf eines vermeintlichen Entführungsopfers und ein unter Folterandrohung erlangtes Geständnis tatsächlich einen Mordprozess ohne Leiche, – die einer unbekannten Frau obendrein, auszulösen vermag. Absurd auch die ausufernde Befragung des vernehmenden Polizisten über seine Einstellung zur Folter, ist doch aktenkundig und steht also von vornherein fest, dass so ein Geständnis gar nicht verwertbar ist. Fiktion des Autors? Oder denkbare Realität, ist er doch selbst Strafverteidiger, dessen Kompetenz ja wohl außer Frage steht. Fragwürdig, um nicht zu sagen geradezu lächerlich, ist auch das ins Pornografische abgleitende, bis dato größte Werk des gefeierten Künstlers mit dem Titel «Sofias Männer», für das Goyas Zwillingsgemälde «Die nackte Maja» und «Die bekleidete Maja» die Idee geliefert haben. Auf Eschburgs Foto ist seine Freundin Sofia nackt und 16 Männer in Anzügen stehen um sie herum und starrten sie an. «Auf dem zweiten Bild trug Sofia die Kleider der Maja. Die Männer standen so wie auf dem ersten Bild, aber jetzt waren sie nackt. Mit der gleichen Kopfhaltung starrten sie Sofia an, ihre Schwänze waren steif, sie zeigten auf das Gesicht und auf den Körper Sofias. Zwei der Männer hatten ihr Sperma auf Sofias Bluse gespritzt». Was will uns der Autor damit sagen? Und natürlich wird dieses grandiose Kunstwerk sogleich an einen Japaner verkauft, «du bist jetzt reich», sagt Sofia dazu. Es gibt dergleichen Peinliches mehr in diesem Buch, mancherlei philosophisches Geschwafel und psychologische Plattheiten obendrein, allzu viel ist inkonsistent und reichlich irritierend.

Mit minimalistischen Hauptsätzen als Werkzeug malt man literarisch kein hinreißendes Ölbild wie das der nackten Maja, eher die hastige Entwurfsskizze eines Frauenakts. Dementsprechend wirkt dieser Roman mit seiner verworrenen Geschichte, deren tieferer Sinn sich wohl nur der geistigen Elite unter den Lesern zu erschließen vermag, stilistisch freudlos, bar jeder Emotion, garantiert humorfrei außerdem. Wer eine erfreuliche, eine bereichernde Lektüre schätzt, dem sei geraten, den nebulösen Buchtitel hier mal ganz wörtlich zu interpretieren, frei nach Plautus: «nomen est omen».

Fazit: miserabel

Meine Website: http://ortaia.de