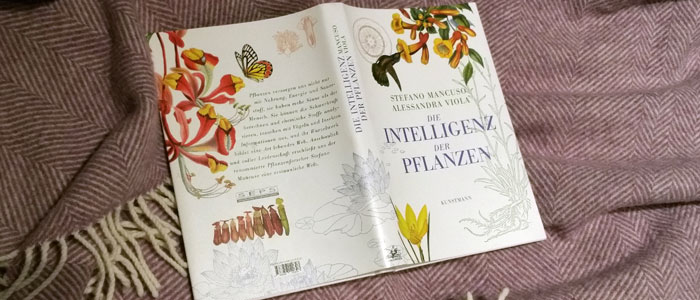

„Wenn es keine Pflanzen gäbe, könnten auch alle anderen Lebewesen nicht existieren.“

„Obwohl Pflanzen weder Augen noch ein Gehirn haben, können sie sich gezielt bewegen, einander helfen, zählen und sogar lernen. Viele ahmen andere Pflanzen und Tiere nach, bekämpfen oder beklauen sie.

Pflanzen erfüllen die Luft mit Sauerstoff zum Atmen. Der Wasserdampf, den sie abgeben, wird zu Wolken, aus denen es später wieder regnet. Auch für das Klima spielen sie eine entscheidende Rolle, da sie Kohlenstoff speichern. Nahrung, Kleidung, Arzneimittel und viele andere Dinge, die wir täglich benötigen, stammen von Pflanzen.

Heute sind mehr als ein Drittel aller Pflanzenarten gefährdet.“ (S.5)

Schon die einführenden Worte dieses Buches zeigen sehr eindrücklich auf, welch große und umfassende Rolle Pflanzen für diese Erde spielen. Umso erschreckender, dass 1/3 aller Pflanzenarten gefährdet sind, denn mit dem Wegbrechen dieser gefährdeten Pflanzen brechen ganze Netzwerke und Ökosysteme zusammen.

Pflanzen brauchen z.T. Tiere, um sie zu bestäuben. Das sind allen voran Insekten wie z.B. Bienen, Schmetterlinge oder Hummeln, aber auch Kolibris. Automatisch kommt einem da das Insektensterben in den Sinn – bis zu 75% der Insektenarten sind gefährdet oder sogar schon ausgestorben! Erschreckende Zahlen. Denn ohne die Bestäuber gibt es keine pflanzliche Nahrung für den Menschen, man denke u.a. an Früchte, essbare Nüsse oder Samen, Raps, Kaffee usw. Hauptursache des Insektensterbens ist die konventionelle Landwirtschaft mit ihren großen Anbauflächen (die der so dringend notwendigen Wildnis mit ihren Lebewesen den Platz wegnehmen), den Insektiziden, den schweren Maschinen (die sowohl die zentralen Kleinstlebewesen im Erdboden töten als auch CO2 aus dem Boden pressen) und dem riesige Dimensionen annehmenden Anbau von Futtermitteln für sogenannte „Nutztiere“. Man sehe sich dazu gern die Artikel des NABU an – dort wird z.B. ausgeführt, dass Ernteeinbrüche um bis zu 90% zu befürchten wären ohne Bestäuber, oder was die Landwirtschaft früher für die Natur getan hat und was heutige Landwirtschaft für sie tun könnte.

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/info/22683.html

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/artenvielfalt/index.html

https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/artenvielfalt/23701.html

Wundersame Pflanzen

Das Buch bietet faszinierende Einblicke in die Welt der Pflanzen. Eigentlich gedacht für Kinder ab dem 7. oder 8. Lebensjahr sind die einprägsamen, prägnanten und sehr informativen Texte auch eine Fundgrube an Wissen für Erwachsene, denn auch diese dürften nicht wissen, dass z.B. Seegras große Mengen an CO2 speichert, Schlamm und Sand festhält, damit das Wegbrechen von fruchtbaren Böden verhindert und insgesamt vielfältigen Schutz und Nahrung für viele Tiere bietet. In Dokus zum Thema Klimaschutz und CO2-Speicherung spielen auch Algen eine große Rolle. Algen dienen aber auch als Nahrung oder zur Herstellung von Plastik (s. „Planet Wissen“ oder auch die Ausstellungen der Mannheimer BUGA 2023). Im Buch wird als Beispiel das Phytoplankton genannt, das einen großen Teil des Sauerstoffes bildet, den wir atmen. Einige Algenteppiche dieser Art sollen so groß sein wie Großstädte und mehr CO2 speichern als alle Landpflanzen zusammen. Grünalgen besitzen z.T. nur eine Zelle und gelten als ursprüngliche Pflanze. Symbiosen zwischen Pilzen und Algen nennt man „Flechte“ – der Pilz liefert der Alge Wasser und Schutz. Die Flechte wird übrigens nicht zu den Pflanzen gezählt.

Auch das Torfmoos wird genannt. Moore sind ebenfalls CO2 Speicher, Wasserspeicher und Lebensraum, den es zu schützen und renaturieren gilt. Früher wurden aus dem Moos Babywindeln gemacht. Außerdem wurden sie für die Wundheilung benutzt, da die Kombination Wasser und Moos ein saures Milieu bildet, das Bakterien tötet. Moose zur Wundheilung kamen z.B. im Ersten Weltkrieg zum Einsatz. Moose sind sowieso interessant: Die Lebermoose z.B. bilden keine Blätter/Stängel und Wurzeln und waren die ersten Landpflanzen. Pflanzen mit Blättern haben Spaltöffnungen, die CO2 aufnehmen und Sauerstoff sowie Wasserdampf abgeben. Nachts schließen sie die Spaltöffnungen, um Wasser zu sparen.

Oder wer weiß schon, dass Kürbisse zu den Beerengewächsen gehören, die Wacholderbeeren aber Zapfen sind und die Erdbeersamen den Nüssen und die Pflanze den Rosengewächsen zugerechnet werden? Oder dass Schneeglöckchen in ihrer Zwiebel Kohlenhydrate verbrennen, um die Pflanze zu erwärmen, sodass der Schnee um sie herum schmilzt? Dass die Vanille von einer Orchideenart stammt, die auf Waldbäumen wächst? Dass Klee mit Erbsen und Bohnen verwandt ist und durch die Bakterien an seinen Wurzeln für andere Pflanzen ein guter Stickstofflieferant ist? Dass der Löwenzahn ein Überlebenskünstler ist, eine wichtige Futterpflanze für Insekten und außerdem heilen kann? Dass Tomatenpflanzen bei Stress fiepen? Und dass der Grasbaum weder Gras noch Baum, dafür feuerfest ist? Zählende Mimosen, die eine innere Uhr besitzen und deren Stängel sich krümmen können, und giftige Spritzgurken, deren Früchte explodieren, um den Samen wegzuschleudern, sind weitere interessante Pflanzen.

Auch Mangroven sind faszinierend. Mangroven sind Pflanzen, die mit dem für Pflanzen sonst so tödlichen Salzwasser zurechtkommen. Außerdem sind sie wichtige Kinderstuben für Fische, Schildkröten und schützen Dörfer und Städte vor dem Meer, den Wellen und dem Wegspülen von Sand und Schlamm. Erstaunlich ist, dass Pflanzen Tiere, Steine, Pilze, Aas usw. nicht sehen können, sie aber sehr gut nachahmen. Dafür gibt es anscheinend noch keine Erklärung. Die Titanwurz z.B. heizt sich auf, um den Aasgeruch ihrer Blüte besser zu verbreiten. Auch die Rafflesie hat eine übelriechende Blüte – die so schwer wie ein Autoreifen werden kann! Der Biene-Ragwurz ähnelt einer solchen, um Bienen anzulocken.

Und ich wusste auch nicht, dass Palmen die ersten Pflanzen waren, die Insekten anlockten, aber keine Blüten, sondern Zapfen haben. Unter Pflanzen gibt es auch Riesen; z.B. sind die Blätter des Mammutbaumes breiter als ein Doppelbett. Außerdem sind Mammutbäume an Waldbrände angepasst: Die Asche dient als Dünger für Keimlinge, die dicke Rinde schützt vor Feuer. Nährstoffe und Wasser nehmen die Aufsitzerpflanzen Tillandsien aus der Luft auf. Die großen Arten bilden mit ihren Laubblättern sogar Mini-Teiche in luftiger Höhe für Baumfrösche.

Es gibt auch kunterbunte Pflanzen wie den Regenbogeneukalyptus, der einen mehrfarbigen Stamm besitzt, oder die Mandeleibisch, deren Blüten je nach Tageszeit die Farben wechseln. Der Stamm des roten Eukalyptus ist innen tatsächlich rot. Auch die Oca-Pflanze – eine der ersten Gemüsepflanzen, die Menschen angebaut haben – hat viele Farben.

Mein Eindruck vom Buch

Auch sonst gibt es viele interessante Informationen. Für Kinder sind die Infos recht einfach gehalten, manchmal könnten evtl. die Sätze selbst zu lang sein, passen aber von der Länge des Textes her sehr gut. Die Doppelseiten zu je einer Pflanze oder einem zusammenfassenden Thema sind wunderschön, detailreich und z.T. sehr großformatig bebildert mit prägnanten Bildunterschriften. Ich als Erwachsene hätte mir vielleicht etwas mehr Text gewünscht – kaum war ich im Thema drin, schon war die Seite zu Ende. Das Buch ist großformatig gehalten, mit festem, sehr schön gestaltetem, ansprechendem Einband. Der Buchblock ist goldgefärbt, was sehr edel aussieht.

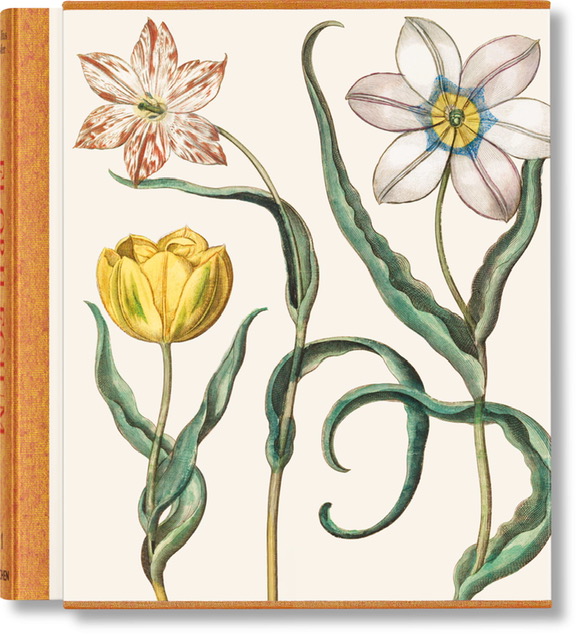

The Garden at Eichstätt. 367 handkolorierte Kupferstiche des Hortus Eystettensis werden in dieser TASCHEN Prachtausgabe präsentiert und entsprechend gewürdigt. Der ehemalige Schlossgarten von Eichstätt beherbergte einen Pflanzenreichtum, der als Meilenstein der botanischen Illustrationskunst durch Basilius Besler für die Ewigkeit festgehalten wurde. Die vorliegende Faksimile-Ausgabe umfasst detaillierte Beschreibungen der Pflanzen entsprechend der modernen Taxonomie und erläutert dieses Juwel der barocken Gartenliteratur anhand wissenschaftlicher Begleittexte. Ideal als Blumen unterm Weihnachtsbaum für Freunde der blühenden Flora.

The Garden at Eichstätt. 367 handkolorierte Kupferstiche des Hortus Eystettensis werden in dieser TASCHEN Prachtausgabe präsentiert und entsprechend gewürdigt. Der ehemalige Schlossgarten von Eichstätt beherbergte einen Pflanzenreichtum, der als Meilenstein der botanischen Illustrationskunst durch Basilius Besler für die Ewigkeit festgehalten wurde. Die vorliegende Faksimile-Ausgabe umfasst detaillierte Beschreibungen der Pflanzen entsprechend der modernen Taxonomie und erläutert dieses Juwel der barocken Gartenliteratur anhand wissenschaftlicher Begleittexte. Ideal als Blumen unterm Weihnachtsbaum für Freunde der blühenden Flora. Die vollständige Faksimile-Edition des dreibändigen Hortus Eystettensis von 1613 gilt als das Juwel barocker Gartenkunst. Aber auch der Garten selbst natürlich. Der Eichstätter Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612) ließ Anfang des 17. Jahrhunderts durch den Nürnberger Apotheker, Botaniker und Verleger Basilius Besler (1561–1629) einen prachtvollen Lustgarten anlegen. Die Gewächse wurden von Besler nach Jahreszeiten geordnet und in Beschreibungen und Kupferstichillustrationen dokumentiert. Der erste Druck, “Hortus Eystettensis”, war damals schon ein dreibändiger Prachtkatalog mit 367 handkolorierten Pflanzenillustrationen und detaillierten botanischen Beschreibungen von insgesamt 90 Pflanzenfamilien und 340 Gattungen. Einige davon auch von exotischer Herkunft.

Die vollständige Faksimile-Edition des dreibändigen Hortus Eystettensis von 1613 gilt als das Juwel barocker Gartenkunst. Aber auch der Garten selbst natürlich. Der Eichstätter Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612) ließ Anfang des 17. Jahrhunderts durch den Nürnberger Apotheker, Botaniker und Verleger Basilius Besler (1561–1629) einen prachtvollen Lustgarten anlegen. Die Gewächse wurden von Besler nach Jahreszeiten geordnet und in Beschreibungen und Kupferstichillustrationen dokumentiert. Der erste Druck, “Hortus Eystettensis”, war damals schon ein dreibändiger Prachtkatalog mit 367 handkolorierten Pflanzenillustrationen und detaillierten botanischen Beschreibungen von insgesamt 90 Pflanzenfamilien und 340 Gattungen. Einige davon auch von exotischer Herkunft. Die nun in vorliegender TASCHEN Publikation wiederauferstandenen hochwertigen Reproduktionen dieser Faksimile-Edition wurden nach einem Originalexemplar aus den Beständen der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt erstellt. Sie werden ebenso wie die auf ihnen dargestellten Gewächse in botanischer, heilkundlicher und symbolischer Perspektive fachkundig erläutert. Im Anhang wird anhand ausführlicher Texte die historische Bedeutung des Gartens von Eichstätt und des ihm gewidmeten Hortus Eystettensis erklärt.

Die nun in vorliegender TASCHEN Publikation wiederauferstandenen hochwertigen Reproduktionen dieser Faksimile-Edition wurden nach einem Originalexemplar aus den Beständen der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt erstellt. Sie werden ebenso wie die auf ihnen dargestellten Gewächse in botanischer, heilkundlicher und symbolischer Perspektive fachkundig erläutert. Im Anhang wird anhand ausführlicher Texte die historische Bedeutung des Gartens von Eichstätt und des ihm gewidmeten Hortus Eystettensis erklärt.  Ein Meilenstein der botanischen Illustrationskunst im Format 24.3 x 30.4 cm mit 6.54 kg und 1096 Seiten. Die Originaldrucke werden übrigens bereits im Millionenbereich gehandelt. Die beiden Autoren Klaus Walter Littger und Werner Dressendörfer haben auch schon (im TASCHEN Verlag) zum Thema publiziert. So sind von letzterem bereits Der Garten von Eichstätt, Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543, Pomona Britannica, The Tempel of Flora und The Vegetable Garden erschienen. Klaus Walter Littger wiederum leitet die Manuskript-Sammlung der Universität Eichstätt und ist Herausgeber einer Zeitschrift und weiterer Publikationen über die Geschichte Eichstätts.

Ein Meilenstein der botanischen Illustrationskunst im Format 24.3 x 30.4 cm mit 6.54 kg und 1096 Seiten. Die Originaldrucke werden übrigens bereits im Millionenbereich gehandelt. Die beiden Autoren Klaus Walter Littger und Werner Dressendörfer haben auch schon (im TASCHEN Verlag) zum Thema publiziert. So sind von letzterem bereits Der Garten von Eichstätt, Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543, Pomona Britannica, The Tempel of Flora und The Vegetable Garden erschienen. Klaus Walter Littger wiederum leitet die Manuskript-Sammlung der Universität Eichstätt und ist Herausgeber einer Zeitschrift und weiterer Publikationen über die Geschichte Eichstätts.